その島には恐ろしい魔女が住んでいるという。

とんでもなく長生きで、あらゆる魔法を使いこなし、島に踏み入る者を許さない。

その魔女に見つかったら最後生気を吸い取られ二度と帰ってはこられない。

「きっとおっかない顔した老婆が、大きな魔法の鍋で妖しい薬とか作ってるんです……どうですか?」

「うーん……でもさ、あの島に立ち入っちゃいけないのは、貴重な自然を守るためなんでしょ?魔女なんて住んでるかなぁ」

僕と話していた従者のエミリオ。

「坊ちゃんはまた……もっと子供らしい反応を期待していたんですけど」

「例えば?」

「目をキラキラさせて『怖いけど気になる~!』なんて言っていただけたら、話している身としては嬉しいです」

まぁそれが坊ちゃんですけどね、そう言って彼は気を取り直したようにお茶の準備を始めた。僕は机に向けていた身体をうんと伸ばす。そろそろおやつ時を回ろうという、朗らかな日の午後である。

大陸の西の端にぽつりと並ぶ二つの島からなる王国、ソレイユ。またの名は"妖精の国"――女神と精霊信仰が信じられる今、古き妖精信仰を信じる唯一の国である。

信仰が違うから大陸本土の国々との仲が悪いのかというとそういうわけでもなく、この国は春の陽気のような穏やかな平和の中、淡々と歴史を積み上げてきた。そんな平和な国に生まれたのを幸せと言うべきなんだろうけど……生憎10歳、非日常を心待ちにするお年頃の僕には、そんな平穏な日々はただの退屈以外の何でもなかった。

それはもう、従者に何か面白い話をしてよと無茶ぶりをするくらいにはつまらないのである。

薄地のカーテンが風に揺れ、紅茶のいい香りが鼻をくすぐる。

「坊ちゃん、準備が整いましたよ」

「うん」

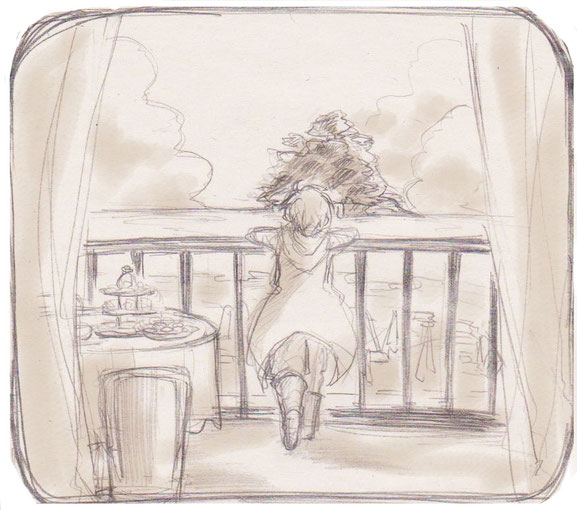

席を立ち、エミリオが待つバルコニーに向かえば、すっかり用意されたお茶菓子と紅茶が僕を待っている。

「バタークッキー?」

「はい、今朝焼き立てだそうですよ……って、ちゃんと座って食べてください!」

一つつまんで口に入れて、バルコニーの手すりにもたれて景色を眺める。サクサクとした触感と優しい甘さが、じゅわっと溶けて消えていく。その間、僕の視線は青い海の向こうにぽつりと浮かぶ緑の島に向けられていた。

先ほどの話に出てきた、魔女がいるという離れ島。この人々が暮らす本島より幾分小さい。

そして国民なら誰もが知っている、あの島に入ってはならないという決まり。

今まではそれが当たり前だと思ってきたけれど……エミリオに無茶を言った甲斐はあったかもしれない。あの鬱蒼と覆われた緑の中に、もしかしたら僕の知らない面白いものが隠れていたりするのだろうか。

紅茶が冷めてしまいますよ、と急かす声に僕はやっとテーブルに着いた。そんな僕の顔を見てエミリオは首を傾げる。

「あれ、なんだか楽しそうですね?なにか面白いものでもありましたか?」

「エミリオが面白い話をしてくれたから」

「それは……先ほど頂いた感想からは嫌味にしか聞こえないんですが坊っちゃん」

話の内容はともかく、子どもの好奇心を煽るには十分だったよ――そんな言葉を紅茶と共に飲み込んで、クッキーをもう一つ口に放り込む。さて、いつ決行しようかな。善は急ぎたい。

僕は間近に迫る一つの予定を思い浮かべた。

「エミリオ、城に行く日って僕何時に解放されるかな?」

「解放って……午後に行く予定ですから、長くても夕方にはこちらに戻れるのでは?」

「んーじゃあその日、僕晩御飯いらないや」

突然の僕の発言に驚いた後、エミリオは返答に困っているような…いや、渋るような顔になった。まあ、彼の立場としては当然だ。

でも僕は、彼が許してくれる魔法の言葉を知っている。

「お願いエミリオ」

何かを言おうとエミリオの口が開くも、決めあぐねているのか喉の奥から出てくる言葉は無かった。そしてついに、盛大なため息がこぼれる。お手上げの合図である。

「……あまり遅くなってはダメですよ。バレて怒られるのは私なんですから」

「わかってるよ、っと」

クッキーを一つ、彼の紅茶のソーサーに置く。小さな感謝の意思表明だ。

寛容な計らいと、何の変哲もない日々が少しだけ楽しみになった、そのお礼もかねて。

紅茶のおかわりが注がれて、僕はその湯気に誘われるように、もう一度沖に浮かぶ緑の島を眺める。

魔女が住むというその神秘の島を――…

(気が向けば2に続く…)

※2月7日 挿絵と文を更新